アルバム『Contact』オフィシャル・インタビュー

角銅真実、4年ぶりとなる新作『Contact』を驚きながら聴いた。だって、いきなり水に潜るんだもの。彼女が潜った先は地球の裏側? しかし、アルバムから先行配信もされていたその“潜る”曲「i o e o」は、単に未知の世界へと飛び込み、駆け抜け、音楽で飛び立ってゆくこれまでの彼女の音楽とは少し違う。それは心臓の鼓動、脈打つ血管のように彼女の体内、そして心のなかへと向かう合図でもあったように思う。

実際、彼女にとってこの4年間はコロナ禍による停滞ばかりではなく、徐々に固定したバンドメンバーとのアンサンブルで新曲を育て、舞台音楽へのチャレンジを楽しみ、アルゼンチンやバリ島など海外への滞在で自分を見つめ直す豊かな時間でもあった。

「聴こえたものを聴こえたまま」が『Contact』のテーマだったと彼女は語った。それは自分の感覚を信じる決意であると同時に、内面やルーツに触れてゆく新しい旅でもあっただろう。自分自身と“Contact”した結果だろう、このアルバムで角銅真実は「私はここにいます」と、これまでよりもずっと力強く音楽で示している。

そんな新作ができるまで、そしてアルバムを構成する曲たちについて、前後編のロング・インタビューで彼女が語ってくれた。

interview & text by 松永良平 (リズム&ペンシル)

─前作『oar』がリリースされたのが4年前の2020年1月22日。それからすぐにコロナ禍になってしまいました。そこでいきなりストップしてしまった活動も少なくなかったとは思うんですが、それでも続いて行ったこともあった。大きかったのは、今回の『Contact』の録音メンバーの中核となるバンドのメンバーが固まって行ったことではないでしょうか?

本当にそうですね。

─今のフォーメーションって、どうやってできていったんですか?

気づいたらです。ceroのサポートとしても一緒の、みっちゃん(光永渉)と(古川)麦さんとは1stアルバムの頃から、チェロの巌(裕美子)さんは前作『oar』からご一緒するようになりました。

─2021年11月に開催された〈FESTIVAL de FRUE〉(11月7日に出演)に、このバンドで出演したときの印象が大きいんですよね。あのとき、サム・アミドンとの共演も実現したし。「長崎ぶらぶら節」もすでに演奏されていました。

「theatre」もやってました。「i o e o」「Carta de Obon」「人攫い」とかは2022年かな。

─新たにできている曲に対して、自分なりの手応えはあったんですか?

ライブの機会が少なくなったのもあって、『oar』の後、自分が何をやっているのかやりたいのか、わからなくなりました。それでも楽しくはあったんですが、だんだん「やりたいエネルギーの色」が見えてきたのが2021年、22年くらいだったかな。たぶん、一緒に音楽をやるバンドメンバー(光永渉、秋田ゴールドマン、古川麦、巌裕美子)が固まってきたのも大きい。

─光永くんとはceroでも角銅さんのバンドでも付き合いは長いけど、この時期に、2人が同じ長崎県出身であるということが急に音楽でクローズアップされるようになってきた印象があります。長崎のお祭りである「おくんち」でも歌われてきた端唄「長崎ぶらぶら節」をやるにしても、彼は長崎市内の歓楽街に生まれ育ってるから、音楽にまつわる匂いがわかるじゃないですか。そういうリレーションをすごく有機的に感じたし、あの曲の登場で、音楽がやっている自分のルーツに根付いた気がしたんです。

うん。そうですね。みっちゃんのドラムもより太鼓的だったし。面白いのは、みっちゃんと出会ったり、「長崎ぶらぶら節」をやるようになるまでは、故郷に対してはもともと、いい思い出というより「早くここを出たい」という気持ちが大きかったんです。「人攫い」という曲は、小さい頃のそういう念が曲になったものです。でも「長崎ぶらぶら節」を歌うようになって、長崎出身の人や友達が長崎にいるって人から結構話しかけられる機会が増えて。あとは長崎の歴史や「ぶらぶら節」にまつわることを話しかけてくれる人も増えた。そういうこともあって、長崎自体にすごく興味が出てきたんです。自分でも「おくんち」を見に行ったり、フィールドワーク的なことをしているうちに、長崎に出会い直すようなことができた。それは私にはめちゃギフトでした。

─知らない親戚に会うような感覚なんでしょうか。

親戚というか友人というか…「いたんだ!」みたいな感覚。こうやって出会い直せてよかったです。

─1st(『時間の上に夢が飛んでいる』2017年)、2nd(『Ya Chaika』2018年)、そして前作『oar』と、角銅さんの音楽には、見果てぬ先を目指して飛んだり漕ぎ出す意識があるというか、はるか遠くの世界を見ている感覚があると思ってきたんですが、そこからすると今回の『Contact』は、自由奔放な音楽ではありながら角銅真実という人が「ここ」にいますね。「日本のここで音楽をやっている」という感覚がよくわかるんです。「アルゼンチンにはファナ・モリーナがいて」というのと同じ感覚で、「ここには角銅真実がいる」という意識がしやすい音楽になっていると思うんです。

うれしい。

─「変化した」という感覚は自分ではありますか?

あるような気がします。

─22年の夏から秋にかけて、アルゼンチンに長期滞在しましたよね。あれも変化には影響している部分も大きい気がします。

アルゼンチンって日本からいちばん遠いじゃないですか。でも、行ったとき「あ、どこまで行ってもこの世はこの世なんだな」と思ったんです。逃げられないというか、どこまで行っても自分は自分だし。変化をしたというよりは、人生を振り返る旅になったんです。小さい頃のことを思い出したり、自分の今までの人生を整理する時間になった。地球の裏側まで行っておいて、自分の内側に入る時間が多かったですね。そういう意味では、「今自分がいるところ」をはっきりさせて帰ってきた気がします。

─アルゼンチンから帰ってきて間もなく出演した22年の〈FESTIVAL de FRUE〉(11月6日に出演)で、「Carta de Obon」を初めて聴いた気がします。

そうでした! アルゼンチンにいた夏が、祖母の初盆だったんです。他にも訃報のあった年で。「とりあえずここ(アルゼンチン)でお盆の曲を作れば、ここでも小さなお盆ができるかな」と思って自分のためにつくりました。確か帰国して1週間後くらいに〈FRUE〉があって、そこでバンドで演奏したんです。

─あのとき、すごく印象的だったのでよく覚えてます。まだ構成もはっきり決まってなくて、「ヨイヨーイ」ってコーラスは光永くんの提案で入ったと聞きました。

そうですね。あれを入れるのは直前に決まりました。「ヨイヨーイ」って「おくんち」の掛け声なんですよね。最初はもっとジャムっぽいパートもあった。

─22年の年末にやった吉祥寺キチムでのワンマン(12月26日)では、件(くだん)という予言獣(妖怪)が出てくる昔話の朗読をしたり、フォークロアへの接近も印象的でした。以前から、自分のバンドを「タコマンションオーケストラ」と名付けたり、そういう異世界への興味を感じさせる要素もあったけどもっと漠然としていたのが、ここ最近でもっと具体的なものになっていきましたよね。

もっとちゃんとはっきりした言葉や要素として楽しめるようになったと思います。

─とはいえ、その変化をアルバムというかたちに記録するのは、結構大変な作業でしたよね。レコーディングの期間は長かったと聞いてます。

作業自体は1年くらいやっていて、特に大変なことはありませんでした。強いていうなら、録音場所をなかなか見つけられなかった事とか…。自分が好きな音源が、自宅のキッチンや、天井が高い木の家とか、いわゆる録音スタジオじゃない場所で録ってるものが多くて、最初はなるべくそれに近いような音が録れる環境を探していました。

あと、これも前作からの変化のひとつなんですけど、以前は自分が歌ったり演奏するのは「祈り」や「願い」に近いというか、目の前のことはみていなくて、遠くを見ながら半分夢を見て、半分起きていて、今見ている夢をしゃべっているような感じでした。それはある意味ではずっと変わってないんですけど、ただ今の私は、目を開けようとしているかも。身体がその場所や状況と共鳴するのがここで演奏していることなんだという意識が芽生えました。その「共鳴」のような「演奏」状態をどう「録音」物にするか、というのをあらためて面白く感じられるようになったんです。

M④「枕の中」は、そういう「共鳴」を残せないかなと思って。エンジニアの大城真さんの家にあるアトリエで録ったんですけど、部屋の外にもマイクを置いて、みんなでモニターで外の音を聴きながら演奏を録音しました。下校中の子どもの声とか、バスが通る音とか、その時間に向けて演奏しました。これは私が考えている「共鳴」とわりと近い時間が作れたような気がします。

─それで、「Evening at Zenpukuji」がクレジットにあるんですね。M⑧「落花生の枕」には「Birds in Ubud」とありますが、これは?

これはバリ島に行ったときに鳴いてた鳥の声なんですけど、めちゃめちゃおしゃべりな鳥たちだったんで思わず録音しました(笑)。鳥のおしゃべりに私が相槌を打っているという曲です。録音した演奏はそのBGMとして。環境の音に対して、演奏がBGMになるという反転が、自分のなかでのちょっとした遊びになっているという曲でした。

─エンジニアリングの中心となっている大城真さんは音楽家としても実験精神旺盛な人で、角銅さんの1st、2ndも担当しています。もうひとり参加しているエンジニアの原真人さんは近年の細野晴臣作品でも重要な存在だし、アコースティックな音とデジタルの組み合わせもすごくよく知ってる人です。

大城さんが、自分が日本にいない時期に録音するなら、原さんをと指名してくれました。実際のレコーディングでも大城さんのやり方をリスペクトして、マイキングや録音をしてくれていたと感じました。

─なるほど。でも最終的に音をアルバムにまとめあげて判断を下すプロデューサーは角銅さん。

『oar』との違いで言えば、今回は私が宅録で加えた音が多いんです。スタジオで録った音もすべて私に戻してもらって、自宅でLogicなどを通して仕上げていきました。全部の音に自分で触りたくて。「全員に話しかけておこう」みたいな。なるべく誰にも気を使わず、いろいろと試すだけ試してみたり、やりたいことを重ねていけた感じはあります。

─制作期間中に、アルバムの全体像はイメージできていたんですか?

特になかったです。漠然と「聴こえたものが聴こえたまま」音になるといいなと思っていました。聴こえたからその音がそこにあるというのは、自分にとっても謎がある状態。でも、今までの作品でも「なんでこの歌詞はこう言ってるんだろう?」と思う瞬間が結構あるんです。ライブで何度か歌ったときに「ああ、これってこういう意味だったんだ」と思うとか。だから、無意識を信じて、音が連れて行ってくれるままやってみようとしたのが今作です。その試みが今回は前向きにまとまった気がします。まとまったことがいいことなのかはわからないけれど。

─曲順は?

最後に決めました。「枕の中」はマスタリングにアルバムの音源を送るギリギリのタイミングで思いつきで録音させてもらったり。「3」という曲もそのさらに送る直前に思いついて、サッと入れ込んだトラックです。

─このアルバムの曲は歌ものもインストも、時間の流れがすごく自然ですよね。ポップス作品として長すぎるからこの曲は短くしよう、みたいな忖度もまったくない。音楽としてはめくるめく展開だし、特殊なことが起きているかもしれないけど、曲のなかで必要で自然な時間が流れている。濱口竜介監督の映画『ハッピーアワー』とかにも近いような。長さに付き合わされてる感じがしない。これはかなりすごいところにたどり着いているアルバムだと思います。

では、後半では収録曲について、聞いていきましょうか。なぜ、角銅真実はいきなり潜ったのか?

─ここからは、新作『Contact』収録曲について、角銅さん本人にいろいろ聞いていきたいと思います。まずは先行配信されていたM①「i o e o」。誰もがびっくりしたと思いますが、いきなり潜りましたね(笑)

はい。潜りました。録ったのは家の洗面台なんですけど(笑)。

水のイメージが制作途中からずっとあって。普段、なんで自分は地上にいるんだろうって思ってしまうくらい水の中が好きなんです。子宮から出てきたって意味で、私たちは生まれる前は水の中にいた。そこからやって来たのに産まれた後では、魚みたいにエラもないし、水の中にはもうとどまってはいられない。息継ぎをしなきゃいけない。戻りたくても戻れない場所。夢の世界も水中と似てますよね。

─夢から覚めることは、水面に顔を出すのと同じようなこと。

そうですよね。そして、潜った先に何があるかな、同じ場所には出てこないだろうなと思って…アルバムでは潜ってから、やがてM⑨「theatre」で浮上するんですけど。

─そう、あれびっくりしますよね。

しかも、1曲目で潜ったのに、潜ったことを忘れてるっていう感じにしたくて(笑)。普段自分が忘れっぽいですから。けど、いつかは醒める、それで突然水から浮上したと思ったら、そこはカエルの鳴いている場所。これはアルゼンチンでのフィールドレコーディングなんです。いわば家の洗面台から潜って地球を貫通してるんです。それも音だからできることです。ウフフ。

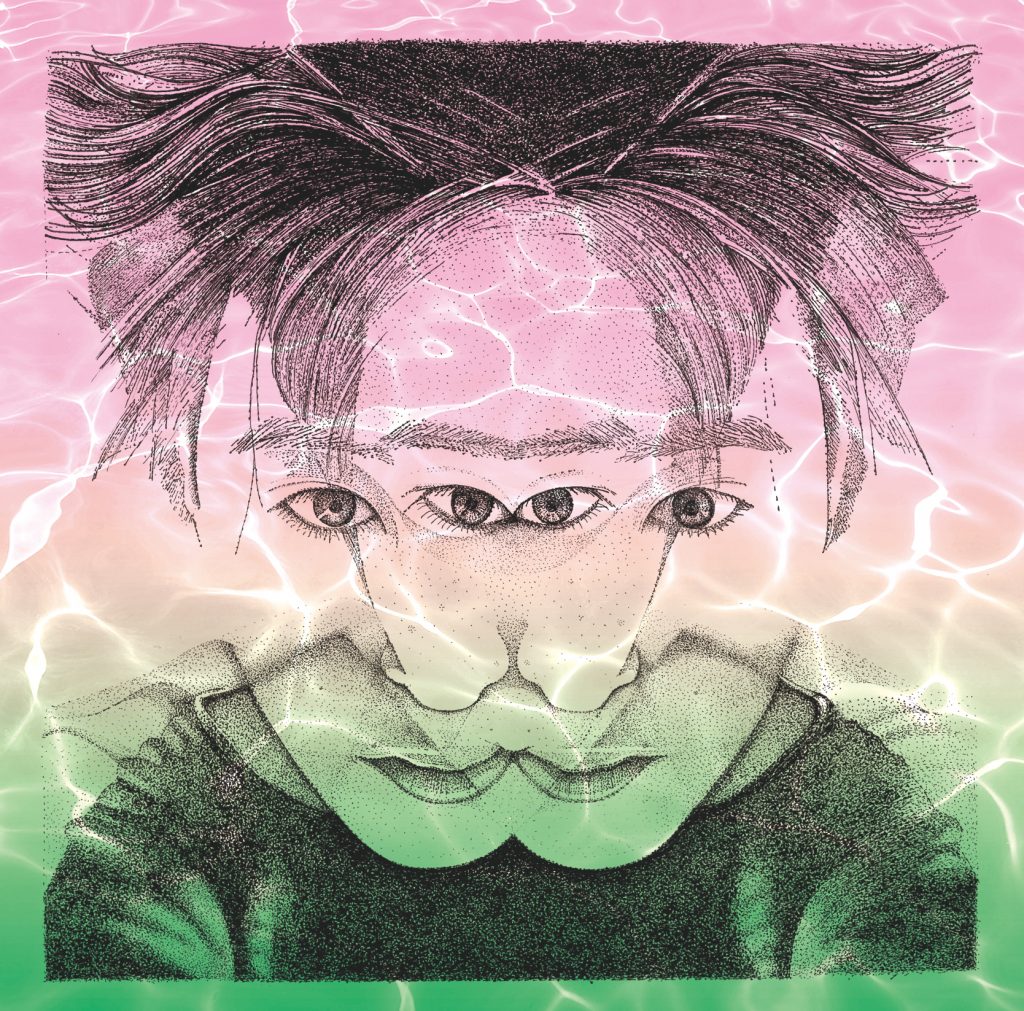

─メキシコのアーティスト、ヘラルド・バルガスさんが描き下ろしたイラストを使ったアートワークも、「潜る」イメージですよね。

最初は、点描画で自画像を描いてほしいとお願いしました。それで写メを何個か送ったうちの、私が自宅のベッドで仰向けになったときの写真が採用されました。だから、髪の毛が逆立ったりしてます。そしたら、ヘラルドから「この写真、ダブらせてもいい?」って質問が来て。彼が私の写真を合成してくれて、それであの絵を描いてくれたんです。それをさらにデザイナーの竹田(大純)さんが水のモチーフを重ねてくれました。いい感じにみんなのアイデアが合わさりました。

─「ioeo」はライブでも何度も聴いてきましたけど、今回のアルバムでは、「潜る」やアートワークとも密接に絡み合って、本当に象徴的な曲に育った感じがします。続いてM②「蛸の女」。これはChoro Clubのカヴァーですね。

もともと私は蛸が大好きなのですが、この曲を初めて聴いた時はすごく感動しました。ライブでもよくカヴァーしてました。歌詞(青木里枝さん作)もすごいと思います。このアルバムの「すこし・ふしぎ」というテーマにも合ってる。

─「すこし・ふしぎ」とは?

「i o e o」をレコーディングした日の帰り道に「このアルバムはSFだな」と思ったんです。で、藤子・F・不二雄さんが「自分の作品はSFです。SFは“サイエンス・フィクション”の略だけれども、僕は自分の作品は“すこし・ふしぎ”と略します」と書いてるのを読んだことを思い出して、私もその考え方にすごく感動していたので、このアルバムのテーマも“すこし・ふしぎ”のSFにしようとなったんです。

私はもともとSF映画が大好きなんです。『ファンタスティック・プラネット』(1971年、フランス)とか『不思議惑星キン・ザ・ザ』(1986年、ソ連)とか。SF作品がなぜ好きかっていうと、未知の存在や価値観を具体化させていく人間の想像力がすごく表に出るものだと思っていて、未知なるものへの祈りみたいな感覚がある。そういう感覚への憧れがすごくあります。この「蛸の女」はそういう想像の広げ方の意味でもSFだと思いました。

─そうですね。角銅さん、以前は「タコマンションオーケストラ」というバンドを率いていたくらいだから。

そうですよ! この曲は、蛸になってしまった女の歌なのか、もともと蛸だった女の歌にもとれる。描き方や眼差しに、憧れと共に不思議なシンパシーがあるんです。このアルバムにこの曲が一緒にいてくれたらいいなと思って録音しました。次は私が蛸の曲を書かなきゃいけないと思ってます。

─M③「外の雨」。サム・アミドンが参加しています。2023年にミネソタで行われた彼のコンサート(『DRIFTLESS : Sam Amidon And The Winona Symphony Orchestra』、2023年5月20日)に角銅さんも参加したんですよね。

私がアレンジャーとして参加したコンサートだったのですが、見に行こうかなと話しているうちにバンドメンバーに入れてくれて、演奏にも参加しました。そのときにオファーした気がします。本当は全曲参加してほしいくらいだったけど、この曲は〈FRUE〉でもサムさんと一緒にやっていたし、サムさんの声が曲のイメージにしっくりきていたのでこれにしました。

─サム・アミドンと一緒に演奏することには、どういう心地よさがあります?

まず単純に、私が彼の音楽が大好き。歌声のたたずまいも私にとって本当に特別で、実は〈FRUE〉で出会う前から聴いていたんです。繊細さとおおらかさが共存していて、自分に迷いが生じたりするとサムさんの声を聴いて立ち返る。彼の音楽は、私にとっての灯台みたいな存在だったんです。まさか彼と知り合って、一緒に音楽をやるようになるなんて。

─〈FRUE〉での2人の共演を見ていても、事前に細かい打ち合わせとかなくても、その場の会話のように音楽が自然に成立しているんですよ。

いつか一緒のバンドを組んでツアーを回ったりできたらいいな。

─M④「枕の中」。次のM⑤「Flying Mountain」もそうですけど、このバンドの相性の良さ、いわゆる“バンドらしさ”を感じる演奏です。

そうですね。時間を一緒に経てきた5人だからできた演奏だと思います。「Flying Mountain」を録った日は、もともと別の曲をやる予定だったんですけど、そのちょっと前にライブでこの曲をやったときにすごく楽しかったので、「これ、録音しておこうかな」と思いついて、みんなに「今からこれ録っていい?」とお願いしたんです。「え?」って感じだったけど、スタジオの残り時間であわててみんなで演奏したのを録ったんです。

─そういうのこそ、まさに自然な時間ですよね。事前に決めていないレコーディング。

そうそう! このテイクを録ったときは、いい時間が流れてました。

─ 一発録り、それも急に決めて伝えたということですもんね。

M⑥「Kujirai No Niwa」も一発録りでした。「せーの」でやりました。このアルバムは「せーの」が多いです。

─旧知の石若駿さんがピアノで参加し、角銅さんは「Flying Mountain」に続いてマリンバを演奏しています。もともと東京藝術大学ではマリンバ専攻ですもんね。

ここ1、2年、滞空時間というバンドでガムランを演奏するようになって、ガムランという音楽に興味を持つようになっていきました。今年の3月にはガムランを求めてバリ島まで行ったりもして。ガムランをやるときの身体性と、私のマリンバを叩くときの手癖を組み合わせてこの曲を作りました。こういう曲が書けてよかった。

─こういう曲は楽譜に起こしてみんなに渡すんですか?

書きました。巻物みたいに長いのを(笑)。これは作曲した曲という感じで、「Flying Mountain」はフレーズとかは決まってるけどもっとざっくりしてます。アレンジもバンドのみんなと音を出しながら固めていったし、セッション感が強い。同じマリンバの曲だけど、結構違いがありますね。

─M⑦「長崎ぶらぶら節」について、あらためて聞きます。この曲はやる前から知ってました?

はい。小唄や民謡のレコードを探して聴くのが好きで「あ、長崎の曲だ」と気がついてはいたんです。それで、私が長崎でライブをする機会があって、そのときにやってみようとなったのが最初です。最初は私の歌とピアノ、コントラバス、チェロという編成だったんですけど、長崎の街の子であるみっちゃんがドラムでアンサンブルに入ってくることで、「チャー・ハー!」っていうお囃子の掛け声が入ったりして変化していきました。おくんちの事など、ここ数年で知ったことも影響してます。間奏に流れるメロディは、「おくんち」のなかの演目「阿蘭陀万歳」の歌だったり。あと、この曲で三味線じゃなくバンジョーを使ったことが自分のなかでは気に入ってます。

─バンジョーを使ったのは、サム・アミドンの影響もあるんでしょうか?

あるかも! サムさんのバンジョー、大好きです! 小唄のカヴァーだからこそ、自分の持っているもの、自分のいる場所、できることの中でこの曲をやりたいっていうのもありました。

─M⑧「落花生の枕」。

タイトルは『鷺とり』という落語のお話からいただきました。お話の中では、雀ための枕として出てくるんですけど…。

─かわいいですね!

バリ島の鳥たちとの会話の曲だから、そのタイトルにしました。

─そしてM⑨「theatre」。さっきも話題に出ましたが、水に潜った角銅さんが水面に出てきたのがアルゼンチンだった、という曲です。ということは、これはアルゼンチンで作曲した?

いいえ、この曲は実は大学生のときに書いたんです。さっきの「Flying Mountain」も実はその頃、あれは卒業してから書いたかな。「Flying Mountain」は、もともと私がマリンバで初めて書いた曲です。「theatre」はもっと古いです。

─なぜそれが浮上したんですか?

コロナ禍に、Bunkamuraのシアターコクーンで配信の舞台の音楽を担当したんです(『プレイタイム』、2020年7月12日)。そのとき、この曲を思い出して劇中音楽として使ったんです。やってみたら面白いなと感じたので、ライブでもやるようになったという流れでした。2021年の〈FRUE〉で、ライブでは初めてやったと思います。

─記憶のなかから急に顔を出すとか、忘れていたものを思い出すことって、このアルバムの冒頭で水に潜ったけど、潜ったことを忘れていて「theatre」で浮上したっていう角銅さんの設定とも重なりますね。面白いけど、かつて作った曲に対して「若かったな」とか「こう修正したい」みたいな気持ちにはならないんですか?

なんかこの曲に関してはあんまりなかったですね。私が変わってないのかな? 展開などブラッシュアップしてる部分はあるけど。逆にいうと、歌の曲のほうが恥ずかしく感じるかも。出したあと、恥ずかしくて聴けなくなることがほとんどです。だから『Contact』も出したあとで恥ずかしくなるのかもしれません(笑)。

─M⑩「Carta de Obon」。

スペイン語で「お盆の手紙」です。

─曲の成り立ちについては前半でしゃべってもらってますが、歌詞についても聞きたいです。言葉の選び方がすごくユニークですよね。「宵の口」とか「相舞おうか」とか。

これは歌詞は狂言の影響がありました。「そろり参ろうか」とか。初めて見に行った時に、言葉の面白さに感動して。そのあとから狂言の台本をKindleで読んだりするようになりました。日本語の音の面白さとかに気がついた。あと、これは、自分が声を気持ちよく出せるように意識して言葉を選んでみた初めての曲です。私は「や」という語や「や行」が最初に来るフレーズが好きで、身体で言葉を選んでいったところがあります。

─「屋根の上」「山際」「闇夜の骸骨」とか。サム・アミドンもそうだし、去年の〈FRUE〉に出演したチン・ベルナルデスもそうでしたけど、声って身体を管として使って出てくるその人だけの音だから、発語の気持ちよさって本当に大事ですよね。

本当にそう思います! 「Carta de Obon」は、その気持ちよさが実現できた曲だった。

─喪失と再会っていうお盆にまつわる意味も持たせつつ、言語も音楽になりうるという可能性を示した、音楽家・角銅真実にとってとてもたいせつな曲だと思います。そして、アルバムではもっとも長いインスト曲のM⑪「flowers everywhere」。

この長さも、気に入っています。残せてよかった曲です。これは一台のピアノを、私と石若くん、彼と同級生の日比彩湖さんの3人で同時に弾いているんです。和音が私、低い音が石若くん、高い音が彩湖さん。楽器は同じでも、弾く人によってその人の声くらい違いが出ると思っていて、ピアノはそれがわかりやすい気がします。その3人だから生まれる“餅つきグルーヴ”みたいなものもあった気がします。

─YCAM(山口芸術センター)でのライブ(2024年1月28日)でも、3人の連弾は再現されていて、すごくドラマチックでした。そして、M⑫「3」。角銅さんは以前、日付をタイトルにした曲をよく作っていましたが、この「3」は?

素数の「3」です。最初は、音で出てくる登場人物の数にしようとも思ってたんですけど、そのうち素数でかわいい数にしようと思って、「3」にしました。映画『Contact』を見た後だったことも大きいかも。これもいつか時間が経って「そういう意味だったんだ」と思い返すことがあるかもしれない。実は、これは大城さんのアルバムミックスが終わっていよいよマスタリング、という時に入れた曲でした。

─「flowers everywhere」とM⑬「人攫い」の間に置きたかった?

というか、このアルバムで潜ったり出てきたりした「水」というモチーフをもう一度俯瞰したくなったから。バリで録った、水辺でちっちゃい子どもたちが遊んでる音から始まるんですけど、そこから知らない人の笑い声が入ってきたり最後に鳴るのはイタリアのフィレンツェで録った鐘の音が鳴ったり。時空に仲良く歪んでほしかった。

─それがあって、ようやくM⑬「人攫い」に行けるという。そういう意味では、私が出てきたはずの場所を見ていたのが「3」なら、そこから連れ出してくれる人攫いを夢見ている子ども時代の角銅さんを歌にした「人攫い」は、ある意味でつながってます。

本当だ! 今気がつきました(笑)。きっとそこはつながってますね。あと、この曲を作っていた時は「明るい嘆き」について考えていました。アルゼンチンにいたとき、国の歴史も経済も日本とは違った大変さがあるけど、アートにはつらい歴史を扱った作品であっても、とてもエネルギッシュで、あの国の文化には「明るい嘆き」があるなと感じたんです。いじけてないというか、どこかに底知れぬエネルギーがある。そういう陽の態度が私にはとても新鮮でした。人攫いはこない、誰も自分を連れて行ってはくれない、ということを「明るい嘆き」にしてみたいと思った。そういう考え方は今までの私にはなかった気がする。不条理なこと、理不尽なことへの眼差しというか。ユーモアってそういうことなのかな。

─ユーモア(humor)って、ヒューマン(human)と同じ属性の言葉ですからね。人間の感情が入ってるんです。

そうですよね!

─「明るい嘆き」ってこれから必要な態度な気がします。ユーモアを持った明るさってこれから希少資源みたいになっていくだろうし。

そうかも。現実世界は人の世も自然もそんなこと言っていられないくらい大変です。

─でも、そういう意味でも、このアルバムは、内面への“Contact”として始まったけど、外の世界へリーチできる枝葉をすごく持っているとも思います。「私はここにいるし、ここからあなたに“Contact”しています」という態度があることがすごく大事。

今年は年明けから大変な出来事が多くて、私も「明るい嘆き」を忘れそう。だけど、こうしてアルバムとして録音したし、演奏していくことでまたいつでもその感覚を思い出せる。それがよかったと思います。

─そういえば、アルゼンチンに行ったとき、早々に携帯電話が壊れたんですよね?

そうなんですよ!(笑) 写真も撮れないし、地図もないし、Uberにも頼れない。それこそ本当に身体だけになった。でも、おかげで「今私がいるところ」をじっくり考えるいい時間になったと思います。