<連載>『パワー・トゥ・ザ・ピープル』各フォーマット詳細 最終回

『パワー・トゥ・ザ・ピープル』各フォーマット詳細紹介 最終回

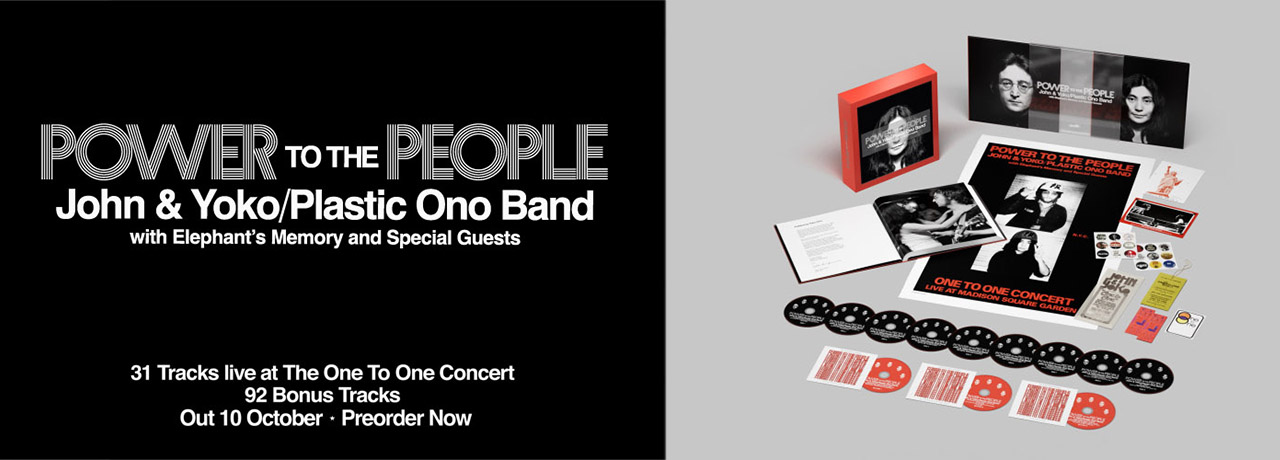

2025年8月14日に発売情報が解禁されたジョン&ヨーコ『パワー・トゥ・ザ・ピープル』(10月10日発売)。この作品はジョンとヨーコが1972年8月30日にニューヨーク/マディソン・スクエア・ガーデンで行ったライヴがフィーチャーされている。

最終回は今回のプロジェクトのプロデューサーをつとめたショーン・レノンのリミックスについてのコメントを紹介します。

『パワー・トゥ・ザ・ピープル』のリミックス - ショーン・オノ・レノン

ショーン・オノ・レノン:

このコンサートの音源をミキシングするのは本当に楽しかった。大変な作業だったから、というのが一番の理由だ。どういうわけか、”ワン・トゥ・ワン・コンサート”の技術面の処理は少しいい加減で、秩序立っていなかった。

昼公演と夜公演のあいだに行われていたマイク交換やステージのレイアウト変更は、土壇場で決まったことだったようだ。そのせいで、マイクが別の楽器の音を拾っていたり、音をうまく録れていなかったりする箇所があり、完璧とは言えない録音になってしまっていた。だから作業が大変だったというわけだ。だが僕の立場からすると、そのおかげでやりがいのある仕事だった。僕らは密に知恵を出し合って、解決策を見つけていった。

僕はポール・ヒックスやサイモン・ヒルトンと一緒にたくさんの時間をかけて、ライヴ感のある雰囲気を残しつつ、全体の音をできる限りクリーンにする最良のバランスを探った。そして音声の修復を担当したサム・ガノンは、細部にまでこだわった驚異的な仕事をしてくれた。僕らの駆使した技術をすべて明かすつもりはないけれど、ある種の”映画のような魔法”が必要だったとでも言っておこう。とにかく最終的には、あのコンサートをこれまでで最高のサウンドに仕上げられたと思う。

このライヴの個人的なハイライトは父が歌う「マザー」だ。このパフォーマンスを見たり聴いたりするときはティッシュが何枚か必要になるだろうし、毛布やウィスキーもあった方がいいかもしれない。

僕にとっては本当に衝撃的な経験だった。父が話す音源を聴いたり、父の姿を見たりするのが僕にとってどれほど特別なことか、分かっていない人もいるかもしれない。僕は、皆さんにもお馴染みの写真や音声だけを見聞きして育ってきた。だから、初めて出会う素材を見つけることは、僕にとってすごく重要な意味を持っている。それは、父と一緒の時間を過ごせているような気分になれるからだ。

僕が音楽をやるのは、得意だからじゃない。僕は父を亡くした虚しさをほかにどう埋めればいいのか分からなかった。僕がミュージシャンになったのは、父がいなくて寂しかったからだ。父の楽曲をギターで練習することで、父とのつながりを感じられて、喪失感と折り合いをつけられた。

親を亡くしてしまったら、そういうことが原動力になる――それは、親とのつながりを求めているからだ。僕の場合、音楽を作ることで父をもっとよく知れるように思えた。そして僕にとっては、音楽というもの自体が父の存在と結びついていた。だから音楽をやることで、父とのつながりを感じられた。僕がピアノの演奏やギターの練習に夢中になったのも、父がいないことでぽっかり空いた空間を埋めるためだった。

僕が11歳のとき、母は『ライヴ・イン・ニューヨーク・シティ』のアルバムと映像を世に出した。だから僕は、成長期にあのアルバムをよく聴いていた。父の最後のコンサートになったあのライヴは、僕の頭の中で特別な位置を占めている。僕がレスポールを欲しがったのも、父があのコンサートでレスポールを弾いていたからだった。それに、「マザー」のある箇所で父がウーリッツァー・ピアノを弾き間違えたのに気づいて、「おお、ステージでミスをしてもいいんだな」と思ったのも覚えている。

僕の幼少期はとても混沌としていて、奇妙な時代だった。70年代初頭に両親が経験した混乱の余波が残っているような状態だった。家に出入りする人物やそこで起こることは、両親が迫害を受け、監視されていたころの影響を感じさせた。当時、家には父が亡くなったあとに母と僕を”保護する”という名目で、ダグ・マクドゥーガルというFBI捜査官が来ていた。だがあとになって、そいつは父の眼鏡やギターなど、家のものを盗んでいたことが分かった。悪人だったことが後々分かったというわけだ。実のところ、彼はニクソン政権下でジョンとヨーコを国外追放するための仕事をしていた人物だった。まったく気味の悪い話だ。

あのコンサートでの父――特に彼の声は素晴らしく、そこには荒々しい力強さがある。僕があの日のジョン・レノンと同じバンドにいたら、彼の歌に被せてソロを弾くなんてことはまずしようと思わない(笑)。ただそうとだけ言っておこう。

僕はこの仕事に携われて本当に有り難く思う。というのも、父はツアーの計画を立てていたものの実現はせず、僕たちに残されたのはこのコンサートだけだからだ。それに、当時の流行とはまるで違うことをしていた点で、このライヴはとても美しいと思う。70年代前半には誰もがサウンドをどんどん洗練させていく傾向にあった中、父はパンクの登場を先駆けたような演奏をしていた。父は原点に回帰して、ただ飾り気のない自由なロックンロールをやろうとしていた。時代に逆行することをやっていたのはとてもクールだと思う。

両親、ジョンとヨーコは本当に勇敢だった。歌を歌うだけでなく、”シカゴ・セヴン”やブラック・パンサー党とも交流を持ち、本格的な急進派の活動家になったのだ。だが、いま見るとそれが行き過ぎていたのが分かるし、父自身も怯えていたことが感じ取れる。最近は多くの人が、父の政治思想はジェリー・ルービンのそれと合致していたと考えているような気がする。でも実際、父は彼らが暴力的であること、あるいは暴力的になろうとしていることに気づいて、独自の道を歩み出していく。世間の人はその事実を知って、顔に冷水を浴びせられたような衝撃を受けることになるはずだ。

2人は、ブランジェリーナ(ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーのカップル)のような影響力のある夫婦の先駆けだった。父は、母とともに単なる夫婦や家族を超えた象徴的存在になりたいと考えていた。芸術的共同体、政治的共同体、愛の共同体を形成したいと考えていた。だからどんなときも自分たちの活動を映像に記録し、反体制的なメッセージを広めるために”Give Peace A Chance(平和にチャンスを与えよう)”や”Bed Peace(ベッドから平和を)”といった分かりやすいキャッチフレーズを考案したのだ。

ジョンとヨーコは、その名前がつく前から”ミーム”をいち早く活用した有名人だった。

両親はいつでも、前向きな変化や”平和と愛”のメッセージだけを広めるように強く心がけていた。自分たちが暴力的になってしまえば、道徳的な優位性を失ってしまうからだ。2人は、正義のために戦っていたはずの人びとが怪物になっていく様を目にしていた。つまり暴力で主張を通そうとした時点で、その議論には負けているのだ。

父を代弁するようなことはなるべく避けて生きてきたけれど、思想面でも創作面でも、父について確かに言えることが1つあると思う。それは、時の流れとともに父が変化し続けていたということだ。父の考え方は常に進化していたし、常に新しいアイデアやヒントを発見し続けていた。

“ジョン・レノンならこう考えるだろう”というイメージは、大抵外れていると思う。それは、父の考え方が常に変化していたからだ。父がもし生きていたら、その考えはきっと人びとを驚かせていたはずだ。生前の父はそれくらい、いつも周囲を驚かせていたのだ。

両親は、この国がいまも海外でのいくつもの戦争に関わっているなんて想像していなかっただろう。それは本当に悲しいことだ。人類はまずお互いに殺し合うことをやめなければ、ほかの星にたどり着くことも、太陽系のほかの惑星に住むこともできるわけがない――僕はこの考えに全面的に同意する。